近海极端海况的成灾机制与减灾方法

约 1000 字大约 3 分钟

2025-03-13

研究介绍

探究近海潮波系统对气候变化和岸线变动的响应;揭示海岸自然要素与人工构筑物的协同减灾机制;提出优化未来可执行海岸修复单元的布局和推进方式。

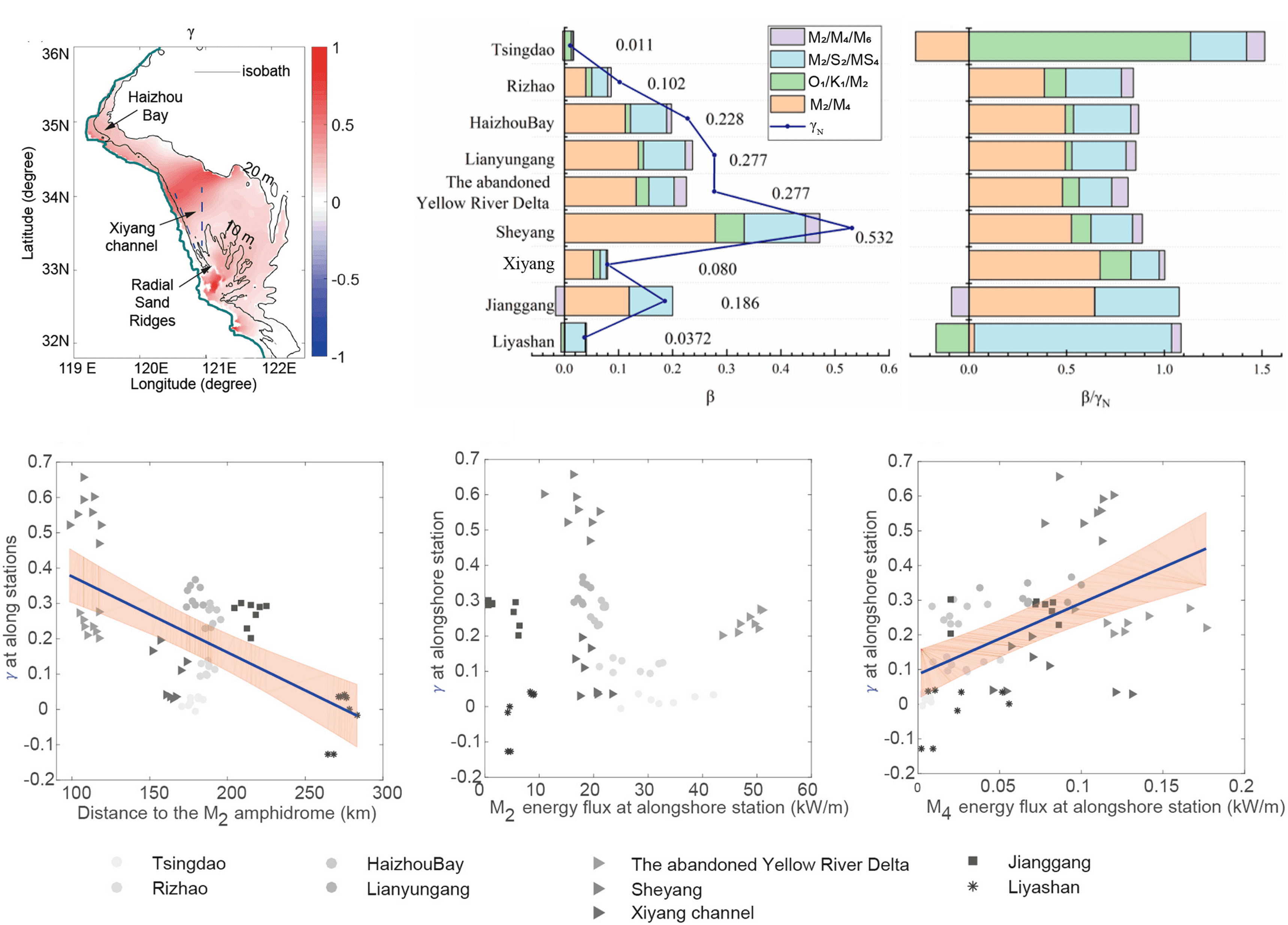

人为活动和海平面上升在黄海架开阔海岸潮汐扭曲中的作用

通过探讨不同的海岸线和平均海平面上升对黄海陆架开阔海岸潮汐扭曲的影响,揭示了潮汐历时不对称(TDA)的内在机理。M2/M4、M2/S2/MS4和K1/O1/M2之间的非线性潮汐相互作用是影响TDA的三个主要因素。

M2/M4和M2/S2/MS4之间的相互作用对不同的海岸线形态最为敏感,并产生最大的潮汐变形演化。对于递进潮汐体系的海岸,潮汐变形和浅水潮汐的成因主要取决于近岸半日潮的涌入,而半日潮的涌入又受控于M2潮的位置。

对于一个具有准稳定潮汐行为的海岸来说,潮滩和浅滩的规模和位置对潮汐变形和浅水潮汐的成因起着至关重要的作用。

研究结果表明:硬化海岸线或SLR可以抑制平流和海底耗散,从而减少潮汐扭曲。

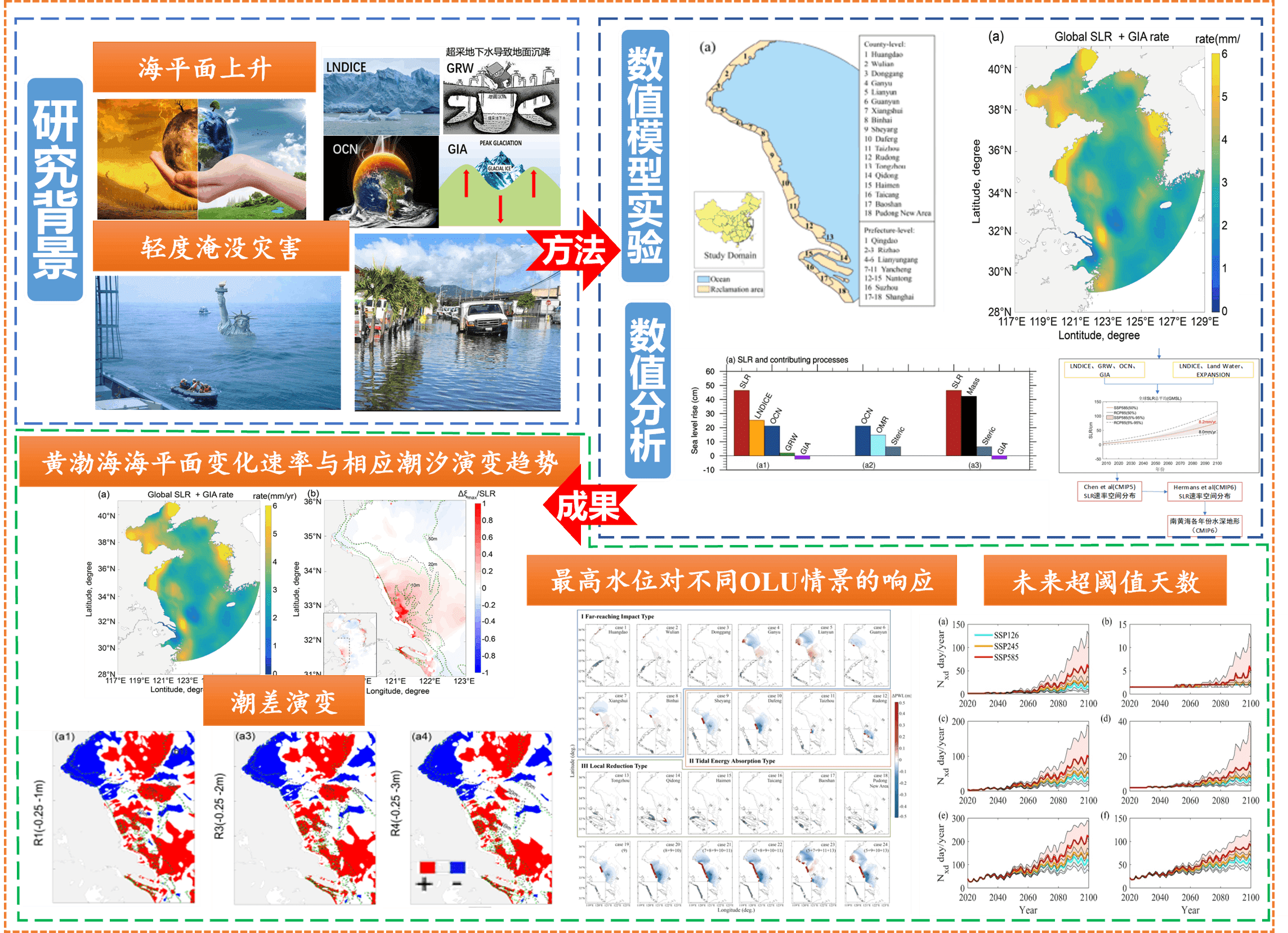

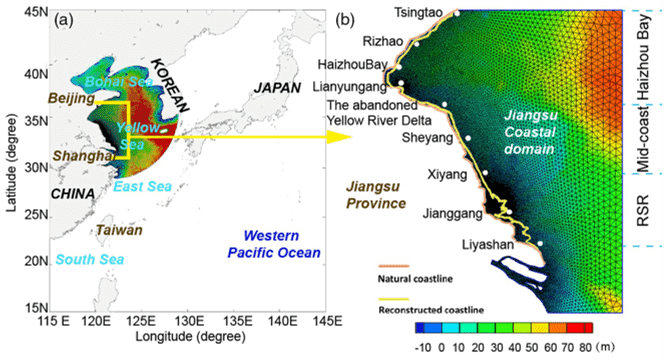

潮汐对海平面变化的影响

采用数值模型探究江苏沿海及黄海陆架附近海域的潮汐变化,确定黄海陆架附近海域SLR的现实趋势。潮汐变化的主要现象为:北部陆架潮差明显减小,南部陆架潮汐主要增加;而海平面的上升是单向的。我们还探讨了潮差的非线性和空间相似性对SLR的响应,考虑了多层均匀的SLR情景,并允许淹没自然海岸线。在区域尺度上,海平面上升引起近海潮汐系统的移位,并控制着流入沿岸海湾的净能量通量;在局部尺度上,潮汐动力主要受净能量通量和潮汐耗散的影响,也可能受到潮汐反射的影响,而潮汐反射取决于盆地是否潮汐反射。

径向沙脊的潮汐不对称性与地貌特征的关系

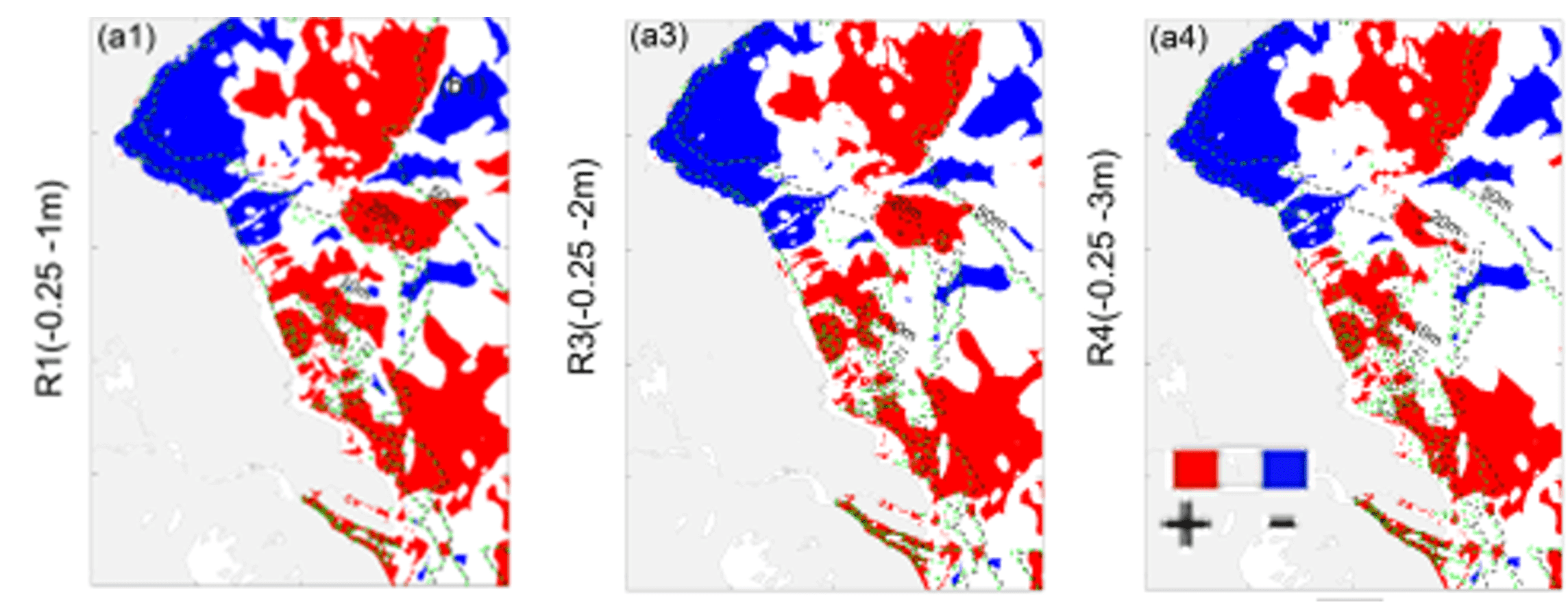

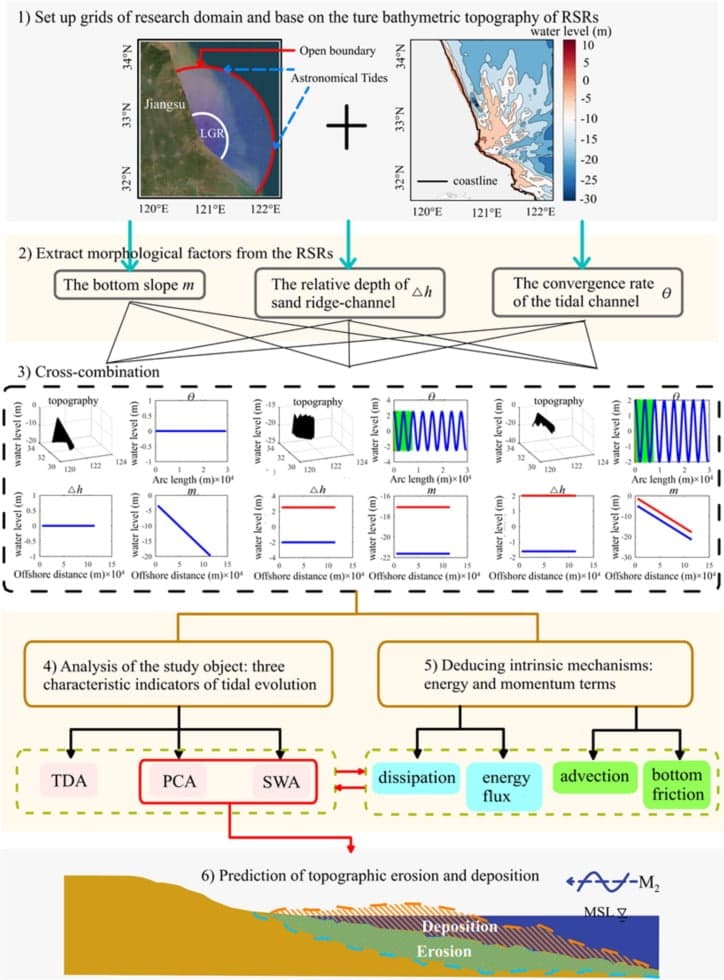

基于真实的RSRs水下地形,抽象出了辐射沙脊群典型地貌特征,通过过程性数值模拟实验,揭示了RSRs系统内潮位和潮流的不对称特征。文中重点比较了潮时不对称(TDA)、峰流不对称(PCA)和潮憩不对称(SWA)等基本指标的空间分布规律,并从海床底部坡度、水下沙脊与潮流通道相对深浅、潮流通道收敛性三种主要地貌因素出发,探讨了近岸潮汐演变的主控因子和沉积物的运移态势。

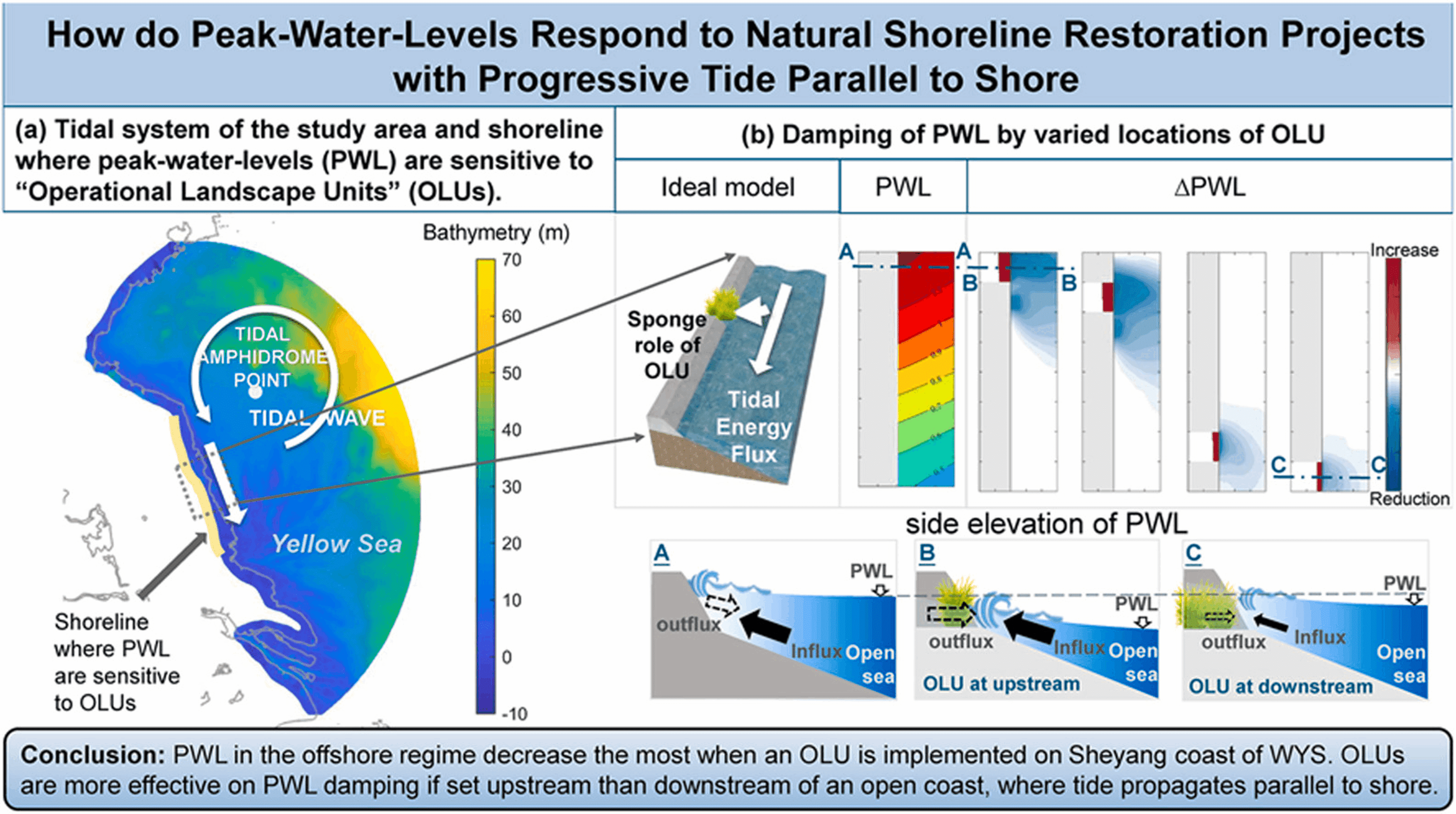

可执行海岸修复单元在海岸线修复中的应用与探讨

探讨自然岸线修复工程规模和空间布置对峰值水位(PWL)的影响,引入了可执行生态修复单元"Operational Landscape Units"(OLUs)的概念,并将其应用于中国东海岸,特别是黄海内陆架西部地区(WYS),将近岸分为18个县区级区域。通过24组数值模拟实验,量化OLUs对WYS峰值水位的影响。通过设置不同的岸线修复情景,模拟了OLUs在不同位置和规模下的效果,并与完全硬化的海岸线进行了比较。研究表明,合理布局的OLUs能够有效降低沿海洪水风险,为沿海地区的保护和恢复计划提供了新的思路。