近海及近岸物质(泥沙颗粒、塑料碎屑等)的迁移与转化

约 932 字大约 3 分钟

2025-03-13

研究介绍

通过物理模型实验与数值仿真手段相结合,研究近岸物质在近岸波浪作用下的运动规律,及其对波浪条件、自身属性的相关性,了解其运输机制和近岸过程;基于理论解析和数据驱动融合方式达成海洋垃圾快速预测和污染溯源。

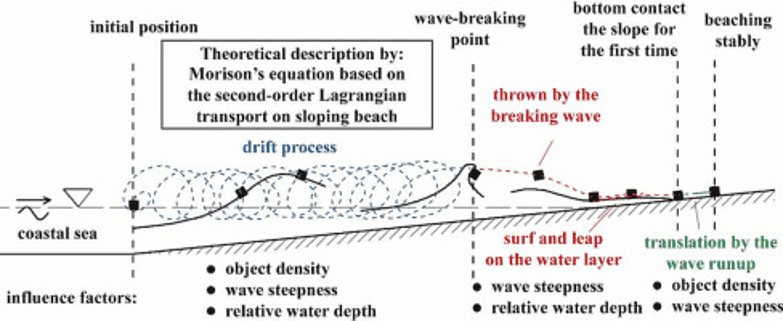

近岸漂浮海洋垃圾搁浅过程

通过物理模型试验结合光滑粒子流体动力学(SPH)方法探究了规则波作用下漂浮垃圾在近岸的迁移和搁浅行为。研究发现,漂浮垃圾在近岸的运动过程可以分为破波带前漂移过程、伴随波浪破碎的抛掷过程,上岸后浮于水舌表层爬高回落过程、以及触底后在斜坡上的平移过程。

研究表明,材料密度较小的漂浮垃圾,在常浪期受到小波陡的波浪作用,会漂移到达破波带并搁浅;而材料密度较大的漂浮垃圾会滞留在破波带前的水域中无法前进。当波陡较大时,还会伴随增水现象,会导致已经搁浅的漂浮垃圾再悬浮,然后在波浪作用下再次向岸推进。同时,材料密度更大的漂浮垃圾也会输移上岸,最终形成更加广泛的岸滩垃圾搁浅带。而波高和波周期的宏观差异性,将会导致相应海域岸滩上的漂浮垃圾数量呈现出长期分布的差异性特征。

基于AI识别的漂浮海洋垃圾运动机理探究

通过设计不同的波况组次,采用波浪水槽实验探究不同水深、不同波况组合情况下,红树林对于漂浮垃圾的拦截、捕获以及通过情况;结合YOLO、 roboflow 等AI工识别漂浮垃圾水平面扩散以及运动轨迹,AI图像识别误差值以及检测精度值结果皆趋于稳定;识别结果的平均预测精度达到了84.9%。

海南棋子湾海滩漂浮垃圾的分布与迁移机制

对棋子湾海滩开展全面、系统地垃圾分布情况展开调查,精确统计不同类型垃圾在海滩不同位置,包括高潮线、低潮线、沙滩中部以及海湾两侧等区域的数量和占比,深入剖析垃圾分布与潮汐、地形、沿岸人类活动强度之间的内在联系。同时,通过投放特定标记的漂浮物,在棋子湾现场开展漂浮垃圾在风、浪、潮、流综合作用下的运动追踪,探究漂浮垃圾在海洋复杂动力环境下的漂移机制。